- 2月12日

AVR64DD32のデータシートを眺めている段階。

秋月でAVR64DD28(DIP)を売っている。

マルツ(dig-key)でAVR64DD32(TQFP)を売っている。

両方共300円~400円位なので、2個ぐらい試しに買った方が速そう。

- 2月13日

秋月のAVR64DD28を注文した。今日の発送は無理みたいだが、急ぐわけではないので良い。

マルツのAVR64DD32はもう少し後に注文したい。

コンパイラのMPLABのXC8V2.46をダウンロードした。

使えると思ったが、microchip Studioでは、XC8を使う様にしても

デバイスの選択でAVR64DDは出てこない。AVR64DBは出てくる。

GCCを使う様にしても同じでデバイスの選択でAVR64DDは出てこない。AVR64DBは出てくる

MPLAB XIDEを使うとAVR64DDのプロジェクトは出来るが、

そもそもMPLAB XIDEの使い方がわからない。

何とか、microchip Studioで出来ないか? こちらの方がまだ使えそうな気がする。

- 2月14日

microchip Studioを少しいじったが、やはりAVR64DDが出てこない。

AVR64DB(AVR64DA?)で作っても書き込めればLED点滅ぐらいは出来そうな気がする。

多分機械語は同じだろうから、メモリー(I/O)のロケーションが同じならばなんとか行けそうな気がする。

しかし、MPLAB XIDEを使うのが正当だろう。取りあえず、ハード(基板)を作って、それから考える事にする。

- 2月15日

1ピンのソケットを深く取り付ける28ピンDILライブラリーを作った。

この部品で28ピンDILを既存の基板図の物と置き換えたら、Elecrowではエラーチェックもパスした。

ピン間にパターンを通す事が出来ないので、結構難しくなるが使えれば、全体が小さくすることが出来る。

秋月に注文したAVR64DDが今日発送された。明日付くかな?

これで、今直ぐに何をやると言う事もない。

- 2月16日

秋月からAVR64DD28が来た。来たからと言ってやる事に変化はないが、

基板が出来た時に、物が入らないと言う心配がなくなるぐらいかな。

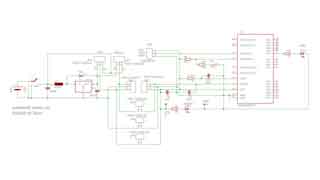

回路図は書いた。これでどの様な基板になるかはこれからの事。

- 2月17日

マルツにAVR64DD32(TQFP)を3個注文した。

画面上では納期が5日なので来週中には来そうだが、正式な納期は後日来るらしい。

- 2月22日

28ピンDILのICの高さがどの位になるかが、積み重ね用の電源コネクタに関係してくる。

規格上は、5.08mmだが、1ピンのコネクタを差し込んでその基板面からの高さを実測すると4.5mm位。

やはり最低でも、5mmは考えないとダメだろう。

そうなると、1.27mmピッチで考えた時、ソケット側はFSS71で決まり。

ピン側が、ベースが1.5高のPSS710153か、PSS710253になる。

物理的な接続はスペーサーを使うので、その高さが5mmを使うか6mmを使うかになる。

上になる基板の半田面の盛り上がりも考えると6mmと言う事になりそう。

と言う事で、FSS71034-03とPSS710253の組み合わせで、6mmスペーサを使う事になる。

microchip StudioでAVR64DDが出てこない件について

インターネットを見ていたら、「AVR Fraeks」に同じ様な事の質問が有った。

途中経過が、よくわからなかったが、結果的にADR64DD32等が出たとの事 が書いて有った。

もう少しよく見れば、私もAVR64DDが使えるようになるだろう。

それよりも MPLAB XIDEを使う様にした方が今後の為を思うと良いとは思うが、

取りあえず、LED点滅ぐらいなら、microchip Studioの方が速いだろう。

- 2月26日

マルツからAVR64DD32(TQFP)を3個、発送したと連絡が入った。

- 2月27日

AVR64DD32(TQFP)が3個到着した。小さな箱だが静電防止の厳重な箱

- 3月2日

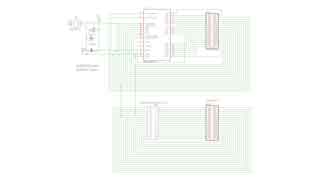

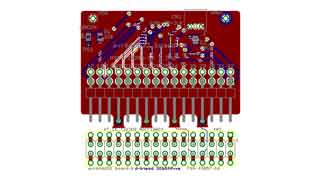

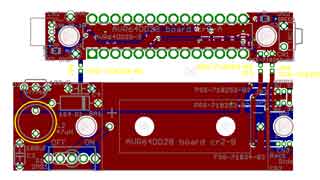

AVR64DD32回路図(旧1)と

AVR64DD32基板図(旧1)を描いた。

AVR64DD32ガーバーファイル(旧1)も出来た。

- 3月3日

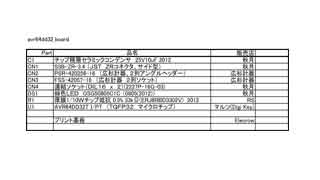

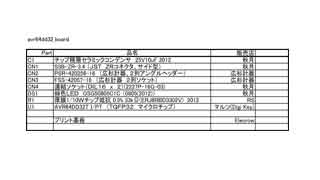

AVR64DD32部品表(旧1)も作った

- 3月4日

VDDIO2をVDDと接続するか否かのジャンパーを追加した。

AVR64DD32回路図と

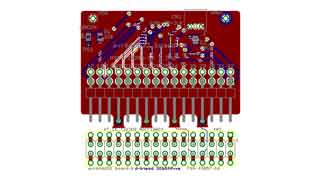

AVR64DD32基板図を描いた。

AVR64DD32ガーバーファイルと

AVR64DD32部品表も作った

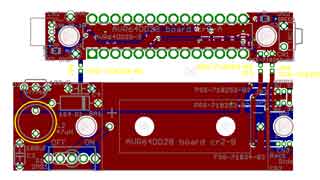

AVR64DD28(28DIP)の回路図を書いた。基板を重ねなくても、動作確認が出来るような回路にして、

基板図を工夫して、線は繋がったが、部品名などのシルクがまだ出来ていない。

- 3月5日

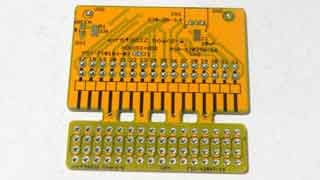

AVR64DD28(28DIP)の

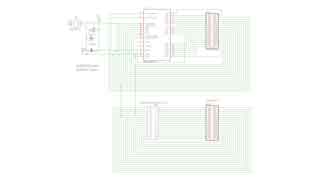

AVR64DD28回路図と

AVR64DD28基板図(旧1)を描いた。

AVR64DD28ガーバーファイル(旧1)と

AVR64DD28部品表も作った

- 3月23日

microchip StudioでAVR64DDが出てこない件について

AVR128DB28(32)は出てくるので、それを使う事にすれば良いだろう。

CPUの機能はDBの方は多いみたいで、

値段もDB28は490円(秋月)、DB32は586円(マルツ、Digi key)で高いが、

使えない値段ではないので、基板の動作確認はDBでやれば良いだろう。

実際に使っていくのもDBの方が良いかもしれない。量産をする訳でも無く、一品物を作るのだから。

取りあえず、基板名、タイトル等は変更せずに進める。

AVR64DA28(32)も足ピンは同じなので、この基板は使えるハズだが、

機能的にはDBでカバーできるなので、使うメリットは余り無いと思う。

価格は少し安いDA32は552円(マルツ、Digi key)

- 3月25日

AVR64DD28(28DIP)の基板を少し変更して、28ピンに繋がるパターンは全て裏側から繋がる様にした。

もし、穴径が小さかった時はドリルで少し大きくして1ピンのソケットを実装したい。

その時、スルーホールメッキが剥がれてしまい、信号が届かないとまずいが、

パターンが裏側ならば、裏側から半田を盛れば導通が取れるようになるはず。

AVR64DD28基板図を修正した。

AVR64DD28ガーバーファイルも変更になった。

- 2024年7月24日

Elecrowに2種類のPCBを注文した。

午後には「in-production」になった

- 2024年7月29日

Elecrowから発送したとメールが来た。

配送状況を調べたら、既に、佐川急便で配達中になっている。

速すぎる(メールが遅い?)

夕方には荷物が配達された。

(いつもの宅配便みたいな伝票は貼っていなかった)

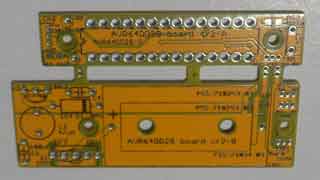

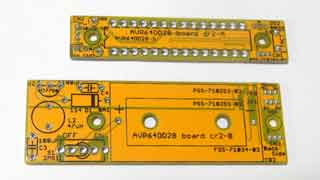

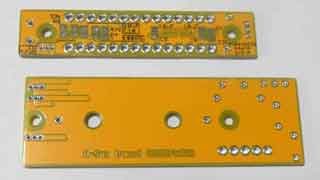

28ピンDIP基板(表、裏)

32ピンSMD基板(表、裏)

- 2024年8月7日

在庫部品を調べ、足りない物を、「秋月」、「マルツ」、「ヒロスギネット」に注文した。

「廣杉計器」は個人で注文できなくなったので、「ヒロスギネット」になったが、比べると結構高い。

「AVR64DD??」の替りに使うかもしれないので、「AVR64DB??」も注文した。

- 2024年8月8日

注文した物を見返していたら、ZRコネクタの3ピンの物の間違いに気が付いた。

ここでは サイド型を使うつもりだったが、一緒に頼んだ他の機種のトップ型に数を合わせしまい、

しかも、秋月の検索でトップ型を見つけてしまい、それを頼んでしまった。

要するに、サイド型を頼むところを、トップ型を注文してしまい、サイド型が無いという事になった。

追加注文する必要が有るが、追々まだ不足が出るかもしれないので、今直ぐ注文はしない事にする。

トップ型でも、AVR64DD28は実装は出来るが使い勝手が悪くなりそう。

AVR64DD32は実装は出来るし、使い勝手もそれほど変わらないと思う。

取りあえずは、トップ型で電気的な動作確認は出来るだろう。

- 2024年8月25日

2段重ねの基板を切り離した。ニッパーで細い所を切って、残った所をヤスリで仕上げた。

ドリルで穴を空けて切り離そうと思ったが、ニッパーの方が簡単だった。

28ピンDIP基板(表、裏)

32ピンSMD基板(表、裏)

- 2024年8月28日

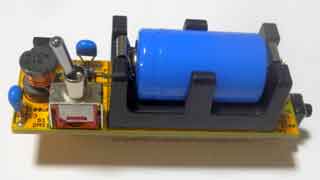

28ピンDIP基板の組立は

1.27mmの3ピンヘッダーの高さが合わないので、2ピンを切って組み合わせた。

取りあえずB3Bのサイド型を除いて出来上がった。(まだ、動作確認は出来ていない))

(上、

横、

裏)

※AVR64DD28は開発環境が出来ていないので、AVR64DB28を取り付けた。

の組立はCPU回りは部品取り付けが出来たが、

16ピンx2のソケット側の高さが間違っていた。(8.5mm高の所を5.7mm高にしていた)

後は正式な物が手に入ってから、確認をしてから組み立てる事にする。

現状をよく見た所、8.5mm高を付けると、

下の基板のIC相当の連結ソケットの半田付け部分と基板が干渉するので、

基板を削って、長さを短くする必要が有る。

しかし、5.7mmを使えば少し浮くので半田付け部分を逃げる事が出来る。

本来は8.5mm高を使い、基板を短くするのが本当だろうが、

取りあえず、5.7mm高を使って組立を進め、B3Bのサイド型を除いて出来上がった。

(表、

裏、

表、斜め上、

裏、斜め上)

※AVR64DD32は開発環境が出来ていないので、AVR64DB32を取り付けた。

B3Bサイド型と、16ピンx2のソケット側の注文はまだしていない。

他の物の組立で、不足分、間違い分などが、或る程度出てから注文する予定

- 2024年9月13日

秋月に追加注文していたのS3Bサイド型が入った。これで組立が進む。

32ピンSMD基板に取り付けた

28ピンDIP基板に取り付けた

これで 電気的な動作確認は出来る。

- 2024年9月16日

32ピンSMD基板に、3Pの書き込みコネクタから電源を入れて、

緑LEDが点灯するので、電源関係は大丈夫だろう。

まだ、3Pコネクタのシグネチャー読み出しは確認していない。

28ピンDIP基板は電源を入れたら、緑LEDが点灯したので、電源関係は大丈夫だろう

3Pの書き込みコネクタから電源を入れても、緑LEDが点灯する。

まだ、3Pコネクタのシグネチャー読み出しは確認していない。

- 2025年4月12日

以降のチェックは「AVR64DB28」と「AVR64DB32」で行う。

28ピンDIP基板で、3Pコネクタのシグネチャー読み出しが確認出来た。

32ピンSMD基板で、3Pコネクタのシグネチャー読み出しが確認出来た。

28ピンDIP基板で、全部のポートを出力にして、順番に1ビットづつHighを出力するプログラムを書いた。

ビルドは出来たが、動作するかはわからない

28ピンDIP基板で、全部のビットのチェックはすぐできないので、

PA7についているLEDの点滅と、PF6についているスイッチのチェックをするプログラムを書いて、

両方とも確認が出来た。(CPU動作クロックは4MHz)

プログラムが書き込めたと言う事と、ポートの入出力が全ビットでは無いが確認は出来た。

この三つのプログラムは、同じソースで、「#ifdef」で動作を変える様に作った。

- 2025年4月13日

32ピンSMD基板で、28ピンDIP基板と同じ様な三つのプログラムを書き、

書き込む事は出来た。動作確認はまだ出来ていない。

テスターを使って PA7の出力電圧(LEDの点滅相当)と、

クリップコードを使って PF6の入力変化(スイッチ相当)のチェックが確認できた。

テスターとクリップコードでチェックをするのは大変なので、

仮に基板上にLEDとスイッチを取り付けました。

これで PA7出力とPF6入力が簡単になりました。

- 2025年4月14日

全ビットのチェックは追い追い行うとして、今直ぐはやらない。

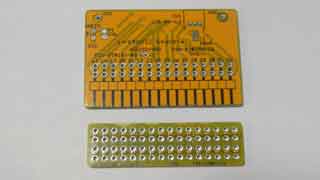

実験用(チェック用)のLEDを並べた基板を作りたい。